Para desaparecer un bosque es importante ser metódicos. Comience con la elección: cuanto más frondoso y diverso, mejor. Consiga una Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente; con la narrativa correcta, este trámite puede convertir un desmonte en una “estrategia de mitigación”. Luego, obtenga una autorización municipal para la tala. Solo debe entregar un plano de arborización que prometa reponer los árboles en otro sitio —no importa si ahí también derriba otros árboles para cultivar los plantines nuevos—. Por último, presente el expediente a la Dirección de Obras Particulares. No se preocupe, ahí la lógica del progreso suele pesar más que la sombra de un lapacho centenario.

Con la resolución en mano, trace una línea recta donde antes había raíces y todo un ecosistema vivo. La tala debe comenzar sin llamar demasiado la atención. Naturalmente, cuando los vecinos se enteren, protestarán. No se alarme. Al hablar con la prensa, maneje cuidadosamente el lenguaje, las palabras son las primeras motosierras. Cambie las definiciones técnicas. Hable de “promesa”, de “tecnología”, de “desarrollo”, diga que es el “progreso”. Levante torres donde antes había árboles y póngale un nombre de flores o aves nativas, como una especie de epitafio disfrazado de branding verde.

Así es como se destruye un bosque.

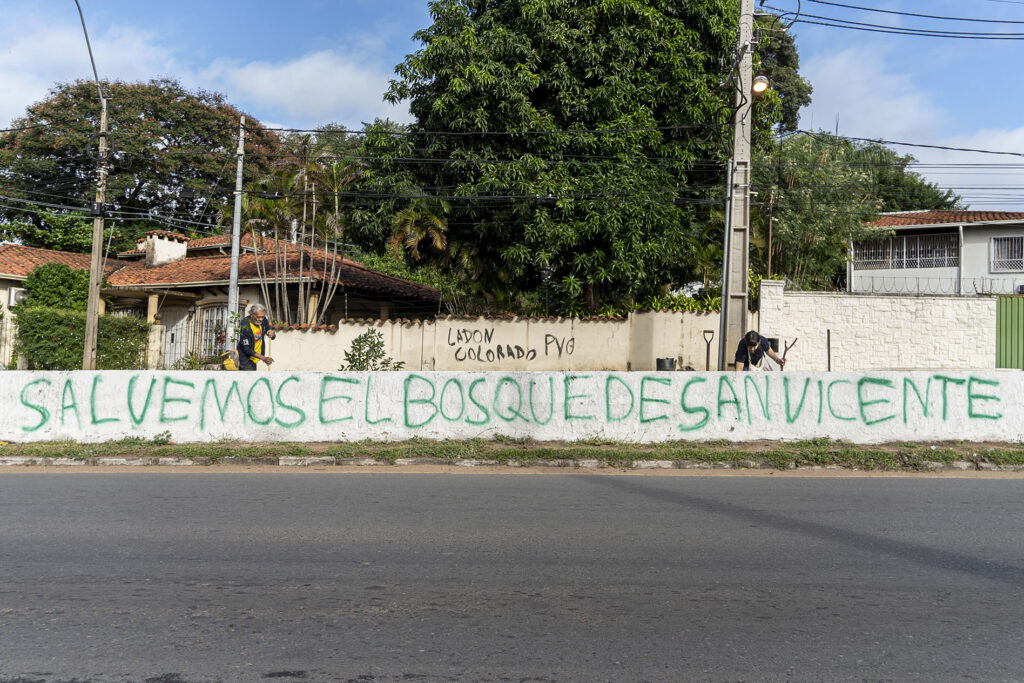

En Las Mercedes, las vecinas y vecinos plantaron árboles como una forma de protesta contra la desaparición del último pulmón verde.

Parte de este libreto se aplicó en el caso del conocido bosque urbano San Vicente. La propiedad, ubicada sobre la avenida Félix Bogado y 21 Proyectadas, pertenece a la Caja de Jubilados de la Ande, y fue arrendada a Box S. A. para la construcción de un supermercado mayorista en una zona donde ya existen dos supermercados y cuatro estaciones de combustible. Ese terreno concentraba 1,14 hectáreas de árboles, como cocoteros, mangos, yvyraro, yvyraju, yvyra pytã, además de albergar fauna urbana.

Durante más de un año, los pobladores del barrio San Vicente buscaron convertir ese espacio en un parque público: un lugar de sombra, juego y respiro en medio del cemento de la ciudad. Tocaron las puertas de la Caja de Jubilados de la Ande, la Municipalidad, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Presentaron amparos, sumaron apoyos, hicieron visible su causa. Incluso, lograron que la Municipalidad de Asunción deje sin efecto el destronque luego de que la Cámara de Diputados aprobara en primera vuelta un proyecto de ley para expropiar el bosque.

Pero el 28 de octubre de 2024, con la autorización de la Municipalidad, las máquinas de la empresa Box S. A. ingresaron al predio y destroncaron 117 árboles.

Aunque ya no queda nada de aquellos árboles que tenían más de medio siglo de vida, la lucha de las vecinas y los vecinos de San Vicente ha movilizado a otros barrios. Entienden que el valor de un árbol va más allá de dar de sombra.

Durante más de un año, los pobladores del barrio San Vicente buscaron convertir ese espacio en un parque público: un lugar de sombra, juego y respiro en medio del cemento.

Los acondicionadores de aire naturales en la ciudad

Los árboles son más que simples adornos en una ciudad. Son complejos sistemas biológicos que cumplen funciones esenciales: limpian el aire, capturan carbono, dan sombra, regulan el clima, disminuyen el estrés urbano y retienen el agua. Bien gestionados, pueden integrarse al entorno.

Cuando pensamos en una red de parques, plazas, árboles, jardines, techos verdes, humedales y otros espacios naturales que se conectan entre sí, estamos hablando de incorporar espacios verdes de una forma planificada. De eso se trata la infraestructura verde urbana (IVU). Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una «solución basada en la naturaleza» porque, en lugar de recurrir únicamente a grandes obras de cemento o infraestructura gris, propone hacer frente a desafíos como la crisis climática, la contaminación y la falta de espacios públicos verdes.

Muchas ciudades llevan años implementando soluciones de IVU: en Buenos Aires, proyectos piloto de techos verdes en escuelas públicas mejoraron la regulación térmica, redujeron el ruido y crearon espacios educativos. China aplicó esto a gran escala en las llamadas ciudades esponja, que utilizan la naturaleza para gestionar el agua de lluvia y así disminuir las inundaciones; mientras que Londres apuesta a corredores verdes para estimular el bienestar social y adaptarse al cambio climático.

Lo más común es pensar en la sombra que nos dan los árboles, pero los beneficios son múltiples. Mediante la fotosíntesis y la respiración, los árboles atrapan calor del ambiente y evaporan agua a través de sus hojas, actuando como aires acondicionados naturales. «Son verdaderas máquinas de enfriar aire», explica Raúl Rivarola, biólogo y botánico especialista en bosques.

También funcionan como filtros naturales. Rivarola dice que los árboles son esenciales en la acumulación de dióxido de carbono, especialmente durante su crecimiento, retirando este gas de la atmósfera de forma constante: atrapan partículas contaminantes del aire a medida que el viento pasa a través de sus hojas. A su vez, un mayor número de árboles en un área contribuye a disminuir la cantidad de agua que corre por la superficie, reduciendo así la formación de raudales y el riesgo de inundaciones. Al interceptar las gotas, aumentan la permeabilidad del agua en el suelo, mejorando su capacidad de filtración.

Pero no basta con plantar árboles de forma aislada, sino de planificar y cuidar un sistema vivo que contribuya al equilibrio ambiental y al bienestar de quienes habitan la ciudad. Según la Guía de arborización urbana para el Área Metropolitana de Asunción, del propio Mades, muchas intervenciones en el AMA se hicieron sin una planificación urbana minuciosa que velara por la protección de los árboles o espacios verdes existentes.

Cada especie tiene características, tamaños y funciones distintas. Por eso, la elección de qué y dónde plantar debe responder al contexto urbano específico. Esta planificación redundará en beneficios para la salud de las personas.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2016 señala que los espacios verdes urbanos, como parques, plazas arboladas y zonas verdes residenciales, no solo favorecen la actividad física y la cohesión social, sino que también reducen significativamente el estrés, la morbilidad cardiovascular, la exposición al ruido, la contaminación, el calor excesivo, y, en conjunto, disminuyen la mortalidad.

Las personas que pasan al menos 120 minutos por semana en contacto con la naturaleza tienen mejor salud física y se sienten más satisfechas con su vida. El estudio publicado en Scientific Reports (2019) analizó datos de casi 20 000 personas en Inglaterra y mostró que los beneficios aparecen con solo dos horas semanales de contacto con áreas verdes, sin importar si ese tiempo se reparte en varias visitas cortas o en una más larga. Incluso personas con enfermedades crónicas o que viven en zonas poco arboladas experimentaron mejoras.

Diversos estudios muestran que los espacios verdes cercanos al hogar benefician el desarrollo infantil. Una investigación publicada en Environmental Health (2023) reveló que el acceso a áreas verdes mejora el rendimiento cognitivo de niños en edad escolar, más allá de la exposición a la contaminación del aire a causa del tráfico. A esto se suma una revisión sistemática que confirmó efectos positivos de la naturaleza en el funcionamiento cognitivo de escolares y adolescentes. Además, el entorno también influye en el desarrollo físico.

El acceso a espacios verdes favorece la actividad física y la cohesión social, según la OMS.

Es como tener dos soles

Renato Recalde busca sombra como quien busca aire. Hace tres años es moto-Bolt y sabe que recorrer las calles del microcentro de Asunción significa enfrentarse a temperaturas que superan los cuarenta grados. Dice que no solo cansa. Lo deshidrata, le irrita la garganta, le roba la energía. «Es insoportable», repite. Cuando puede, se refugia en alguna plaza. Ni techo de chapa ni toldo, tiene que ser un árbol. Pero en una ciudad donde el cemento avanza sin freno, encontrar un refugio se vuelve una tarea casi imposible.

El calor, la contaminación, el tráfico y las calles en mal estado que describe Renato forman parte de su paisaje cotidiano. Cuenta que, además de Asunción, San Lorenzo y Luque son las ciudades donde más siente el impacto de las altas temperaturas.

«Las estadísticas dicen que hay mucha área verde, pero la mayoría está dentro de terrenos privados. Tiene que haber una responsabilidad del Estado para que los espacios verdes estén en lo público porque, si no, depende de las voluntades de los dueños de las propiedades privadas», expresa Renato.

Asunción, una ciudad con más estaciones de servicio que plazas, enfrenta un problema crítico: la falta de árboles, el diseño y los materiales de construcción dominantes están agravando el efecto de las islas de calor. Este fenómeno, típico de áreas urbanas, eleva las temperaturas debido a la escasez de espacios verdes y el uso de materiales que retienen el calor. Las ciudades emiten alrededor del 70 % de los gases de efecto invernadero globales y consumen más del 75 % de la energía mundial. Sin una transformación radical en la forma en que urbanizan, se movilizan y gestionan sus recursos, no habrá forma de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, como plantea el Acuerdo de París.

La pérdida de estos pulmones verdes tiene, además, profundas consecuencias en la economía. El BID destaca que, en ciudades como Asunción, apostar por soluciones basadas en la naturaleza puede resultar mucho más económico y efectivo que recurrir solo a infraestructura gris, como cañerías y desagües pluviales. Por ejemplo, estimó que construir un sistema de drenaje tradicional que evite las inundaciones en el área metropolitana costaría cerca de 1986 millones de dólares. Mientras que un jardín de lluvia —una depresión en el paisaje que puede absorber hasta 45 000 m³ de agua— saldría unos 3,6 millones de dólares.

La arquitecta urbanista Melina Pekholtz explica que, más allá de la “jungla de cemento” que tenemos en Asunción, podemos regenerar el suelo para tener mejores condiciones de habitabilidad. «El asfalto, por su color oscuro y su composición, absorbe la radiación solar durante todo el día y luego la libera en forma de calor, incluso cuando ya no hay sol. No hay un momento del día en que se mitigue ese calor», dice.

Sin árboles, el calor se multiplica no solo por los materiales usados en las calles, sino también por otras fuentes, como el aire caliente que expulsan los compresores de aire acondicionado. Según Pekholtz, ese aire puede superar los sesenta grados y, en lugares con alta concentración de aparatos, se convierte en una fuente adicional de calor en el espacio urbano. A esto se suma la proliferación de edificios con fachadas de vidrio espejado, que durante el día captan la luz solar y la refractan. «Es como tener dos soles», compara.

Asunción fue declarada Capital Verde de Iberoamérica por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) durante la XVI Asamblea Plenaria realizada en Buenos Aires en 2014. El reconocimiento se basó en un dato que aseguraba que, por entonces, la capital paraguaya contaba con 45,38 m² de áreas verdes por habitante, de las cuales 26,03 m² eran públicas (parques, plazas) y 19,35 m² privadas, lo que representaba unos 23 millones de metros cuadrados en total.

Existe mucha desinformación en torno a la cantidad ideal de verde. En 2021, Chequeado desmintió que la OMS recomendara entre diez y quince metros cuadrados de espacio verde por habitante. Lo cierto es que, aunque no existe un estándar universal, sí hay consenso en que una persona debería tener una plaza o parque a unos cinco o quince minutos a pie. Uno de los indicadores más utilizados es a qué distancia quedan estas zonas de las viviendas.

Marcelina Vera se mudó a Las Mercedes en 1990, pero el barrio era otro. Recuerda que se encontraba con sus amigas en la iglesia y que sus hijos jugaban sobre la calle Washington.

¿Qué perdemos cuando perdemos un bosque?

Retrocedamos el tiempo al 3 de mayo de 2025. Es un sábado fresco por la mañana y diez vecinos se congregan frente al exbosque San Vicente con palas y plantines. Lograron juntar varias especies, como ingá, cítricos, lapachos y jacarandás, gracias a donaciones. Es la primera jornada de una plantatón que organizaron en el paseo central de la avenida Félix Bogado, con el apoyo del ingeniero Pedro Yambay, el movimiento Laudato Sí, la Iglesia evangélica, el Colegio Life y los Exploradores del Rey. Varios llevan una remera que dice: «Yo cuido el arroyo Ferreira», que fue una campaña en la que trabajaron entre 2008 y 2010 para rescatar al arroyo que se encontraba a unos veinte metros del bosque San Vicente.

«A los vecinos nos dolió mucho la matanza del bosque San Vicente», expresa Rosa Vacchetta, líder vecinal y una de las voceras de la Unión por los Bosques de Asunción. Dice que quieren plantar al menos cien árboles para intentar recuperar algo de lo perdido: la sombra, la frescura, la malla de raíces que sostenía el suelo y el hábitat que cobijaba el bosque. «Estas autoridades y los inversores extranjeros no sé por qué tanto insisten en ponerse al lado del arroyo. No entienden el daño que están haciendo a la comunidad. Esa era una tierra muy noble, hoy parece un cementerio», lamenta.

Según un informe del Senado de 2019, el arroyo Ferreira tiene unos cuatro kilómetros de extensión. En varios tramos, como entre las calles 29 y 35 Proyectadas, se forman barrancos de hasta veinte metros que se desmoronan con las lluvias, poniendo en riesgo las viviendas cercanas. Las raíces de los árboles y arbustos que antes sostenían el terreno y protegían el arroyo fueron reemplazadas por cemento que podría contribuir a su colapso. Donde antes había vegetación, sombra y pozas, hoy predominan escombros, cauce seco y basura.

A quince meses del derribo de los árboles, Box S. A. aún no inició la obra. El Surti contactó a responsables de la empresa, pero no recibió respuesta. También se comunicó con Carlos Decoud, de la Caja de Jubilados de la Ande, quien aseguró no tener tiempo para responder. Sin embargo, expresó por mensaje que ese terreno «jamás fue un bosque», sino «un inmueble privado».

La lucha de los vecinos de San Vicente trascendió la defensa de su bosque. Se convirtió en un grito por el derecho a la ciudad, por un modelo de desarrollo que no le dé la espalda a la gente ni a la naturaleza.

La guía de arborización urbana define los bosques urbanos como áreas dentro de la ciudad con una alta concentración de árboles, arbustos y matorrales. Pero no hay una ley específica al respecto. La más cercana es la Ley N.º 4928/2013 de Protección al Arbolado Urbano que autoriza la tala si el árbol representa peligro, está enfermo sin posibilidad de recuperación, no puede ser trasplantado o si es imprescindible para una “construcción justificada”. Expresa que, en casos de autorización en áreas verdes públicas, los vecinos deben dar su conformidad previa junto con un informe profesional, y quien tale un árbol debe entregar diez plantines a la Municipalidad como compensación.

En la legislación nacional recién encontramos una definición de «bosque» en el inciso b del artículo 2 de la Ley N.º 6676 de Deforestación Cero, que prohíbe actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la región oriental por un plazo de diez años. Lo describe como un ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie mínima de dos hectáreas, caracterizadas por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 50 % de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho. Pero no define bosques urbanos.

En la práctica, esta definición se utiliza para restringir o limitar aquellos espacios verdes que vecinos de la capital reclaman como bosques por no alcanzar las dos hectáreas que exige la ley. El arquitecto urbanista Marcelo Kublik advierte que la ciudad carece de una política real de arborización o de corredores verdes que ayuden a regular el clima urbano.

«La legislación debe incorporar los nuevos conceptos definidos en la investigación académica y práctica profesional. Porque los bosques urbanos son un hecho, existen», señala Kublik. Añade que lo que compone un bosque no es solamente la cantidad de árboles, sino la diversidad de plantas, el ecosistema, y la fauna que allí vive.

«Asunción se está convirtiendo en una bomba de tiempo que amenaza nuestras vidas», sostiene un pronunciamiento de la Unión por los Bosques.

Los vecinos que defienden sus áreas verdes no son necesariamente activistas o urbanistas con títulos, son personas que aprendieron a resistir cuando entendieron que defender el arbolado urbano significaba defender su historia, su memoria y su estilo de vida. «Lo que buscamos es recuperar un poco de la dignidad perdida plantando cada uno y viendo cómo va creciendo nuestro esfuerzo de repoblar para bienestar de la comunidad», apunta Vacchetta.

En sus palabras, se trata de una reacción a las barbaridades que cometen las autoridades, que autorizaron el derribo de los árboles en su barrio y también en Las Mercedes, San Jorge, Mburucuyá y Zárate Isla.

La capital verde tiene cada vez menos árboles

Datos del BID de 2023 señalan que Asunción tiene 4865 hectáreas de parques y áreas verdes, pero esto no se traduce necesariamente en espacios accesibles para toda la población. Según el Atlas del Área Metropolitana de Asunción, publicado en 2021, los espacios verdes públicos representan menos del 13 % del total del territorio verde. La publicación advierte sobre una “disminución drástica” como efecto directo del crecimiento urbano desordenado, con impactos severos sobre la flora y la fauna local. Además, afirma que la mayoría de estos espacios se encuentran en propiedades privadas sin ningún tipo de protección legal, lo que las expone a la presión del mercado inmobiliario y al riesgo de desaparecer.

Los bosques nativos, de hecho, también están desapareciendo en la capital. El Instituto Forestal Nacional (Infona) dice que en 2022 quedaban apenas 336 hectáreas de este tipo de bosque. Los remanentes se concentran hoy en las zonas del Jardín Botánico y el Cerro Lambaré, de acuerdo con un análisis del arquitecto urbanista Fernando Maidana. «La falta de planificación territorial está haciendo que perdamos nuestras áreas verdes», dice.

Rosa Vacchetta, abogada y lideresa vecinal de San Vicente, dice que quieren plantar al menos cien árboles para tratar de recuperar el bosque perdido.

El Plan Regulador de Asunción fue aprobado por la Ordenanza 163/2018, durante la gestión municipal de Mario Ferreiro. Este es un instrumento central para guiar el crecimiento urbano de forma ordenada, sostenible y equitativa. Establece normas sobre uso del suelo, zonificación, densidades, alturas y límites de construcción; promueve la protección del patrimonio natural como humedales, cerros y áreas verdes. Propone una ciudad compacta, inclusiva y resiliente, con servicios accesibles para la ciudadanía.

Aunque en 2023 se terminaron de diseñar casi todos los planes de ordenamiento urbano y territorial del área metropolitana, Maidana tiene una lectura crítica de esos documentos: «En general, no hay una propuesta de incorporar nuevas áreas verdes a los municipios». Para el arquitecto, el análisis no debe ser solo por ciudad, sino por barrio; y remarca que no alcanza con conservar el Botánico si se abandonan zonas como el bosque San Vicente.

Frente a este escenario, una de las principales demandas de la población es clara: más y mejores espacios verdes. Según una encuesta de opinión pública desarrollada por Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), la necesidad de parques y plazas atraviesa todos los niveles socioeconómicos, aunque con mayor urgencia en los barrios más vulnerables.

El derecho a acceder a agua potable, respirar aire limpio y tener un clima sano está amparado en el artículo 7 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a «habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado», y es una reivindicación que viene haciendo la Unión por los Bosques de Asunción (UBA) desde su conformación en la Cumbre Verde Ciudadana el año pasado. En la primera reunión que realizaron como una articulación de barrios de Asunción, los vecinos de San Vicente anunciaron que pretenden llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asunción, rumbo a convertirse en un no lugar

Los no-lugares carecen de identidad. Están despojados de historia, expresiones simbólicas, y relaciones sociales. El concepto fue propuesto por el antropólogo francés Marc Augé en los noventa como paradigma de lo que denomina la “sobremodernidad”, y hace referencia a aquellos espacios que no tienen una relación profunda con las personas que los habitan. Pueden ser aeropuertos, estacionamientos o centros comerciales, pero en todos los casos se mantiene una relación efímera y de consumo. Los no-lugares crean usuarios y nos mantienen con relaciones frías, distantes, monótonas, que invitan a la repetición y a la automaticidad.

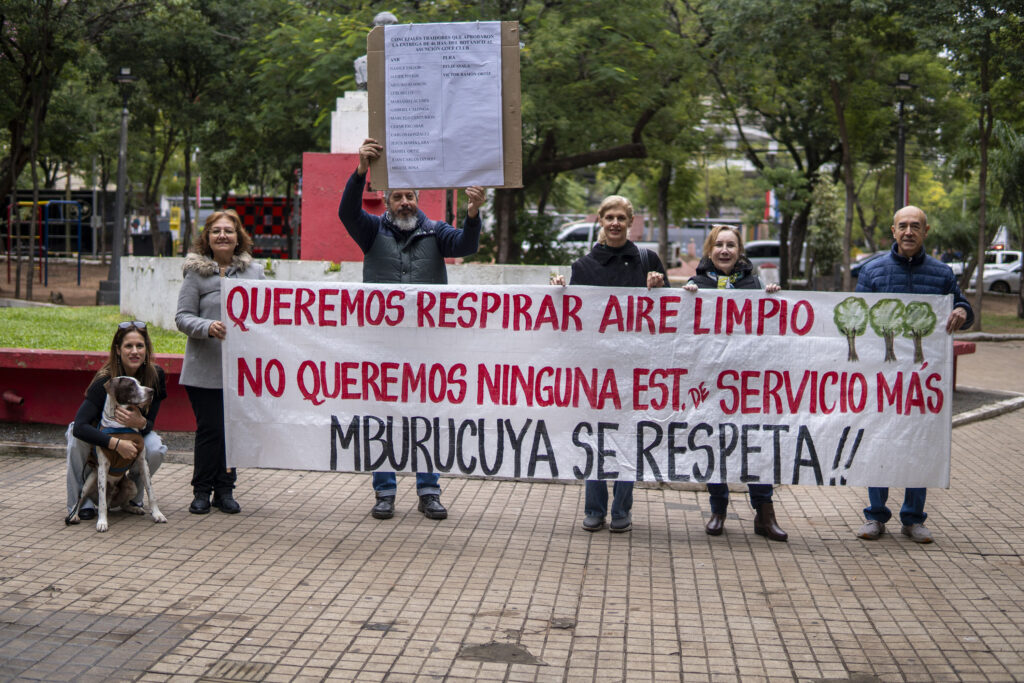

«Amo mi barrio verde. No más estaciones de servicio», dice uno de los pasacalles que colgaron los vecinos del barrio Mburucuyá. Un tajy rosa lo rodea como si supiera lo que le espera a otros de su especie. En enero, Jorge Paredes salió a caminar por su barrio y se topó con una imagen que no figuraba en ningún cartel de obra: decenas de árboles talados y arrumbados al fondo del predio en la plaza Mártires de la Policía, ubicada sobre la calle Julio Correa, entre Profesora Felicia González y Capitán Alfredo Placita.

«Ahí nos desesperamos», recuerda. Junto a otros vecinos tomó fotos, interrogó a los operarios y, al día siguiente, volvió para constatar que la tala continuaba. Recién entonces supieron que se trataba de una medida de compensación ambiental vinculada a la construcción de una nueva estación de servicio

de la firma Fuelpar S. A.

Los vecinos rechazan el proyecto de gasolinera de Fuelpar S. A. sobre Santísima Trinidad y Teniente Coronel Cirilo Gill.

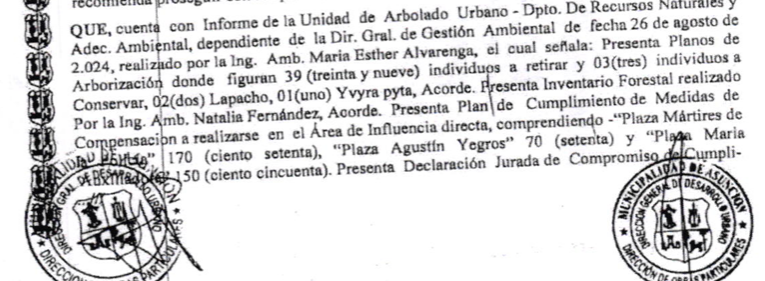

La empresa proyecta instalar una gasolinera sobre la avenida Santísima Trinidad y Teniente Coronel Cirilo Gill, donde también se contempla la tala de 39 árboles nativos. La ingeniera forestal Natalia Raquel Fernández Rolón, quien figura como profesional técnico en el informe forestal de Fuelpar S. A., les dijo a los vecinos que estos árboles serían reemplazados por nativos. Pero que para plantar los nuevos árboles, había que remover los existentes.

Además de aparecer como la autora del informe forestal de Fuelpar S.A. de agosto del 2024, Fernández Rolón se encuentra en la nómina de funcionarios del Mades de junio de este año. Figura como técnica evaluadora contratada en la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, con fecha de ingreso el 28 de enero de 2021. El Surti se comunicó con la ingeniera el 5 agosto, quien confirmó que sigue como funcionaria en el Ministerio, y que Fuelpar la contrató para hacer sus informes y los trabajos de campo. Al ser consultada sobre el conflicto de interés, respondió: «No quiero que se mezcle mi trabajo particular, o sea, privado en este caso, (con) una institución pública». Fernández Rolón es la encargada de llevar adelante el plan de compensación ambiental de la gasolinera.

Como parte de esta compensación, la Municipalidad autorizó a la empresa plantar 390 árboles nativos y retirar 70 Leucaenas —especie que señala como “dañina y peligrosa”— de la plaza Mártires de la Policía. Sin embargo, el biólogo Raúl Rivarola sostiene que, en el contexto urbano, el foco no debe estar en erradicar este tipo de especies, que también contribuyen al confort térmico. «En las áreas silvestres protegidas es prioritario sacar las especies exóticas invasoras. Pero en una ciudad, lo prioritario es mantener la infraestructura verde», afirma.

Para los vecinos, esta medida de reparación implica una doble pérdida. «Nos dijeron que iban a plantar 390 árboles en una plaza donde apenas cabían los 70 que sacaron», dice Jorge.

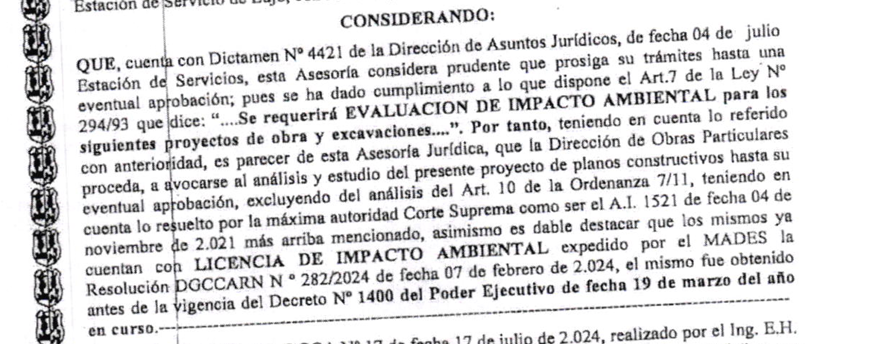

Captura de pantalla de la Resolución 257 de la Municipalidad de Asunción, con fecha del 28 de agosto de 2024, que aprueba los planos y planillas para la construcción de una Estación de Servicio de Lujo en Avenida Stma. Trinidad esq. Tte. Cirilo Gill, propiedad de Luis Mario Maluff Dumot y Claudia Beatriz Bittar de Maluff, y cuyo locatario es FUELPAR S.A.

En el Relatorio de Impacto Ambiental, que el Mades entregó en respuesta a un pedido de información pública de los vecinos, no figura Fuelpar, sino Alejo Emprendimientos S. A. La descripción del proyecto afirma que está localizado en un área «prácticamente urbana, con baja población aún» y que «corresponde al uso agrícola, con presencia de lotes de baja superficie». Sin embargo, esto contradice la caracterización del terreno en el mismo documento, donde se reconoce que está ubicado en zona urbana. De hecho, el artículo 11 del Plan Regulador declara al territorio del municipio de Asunción como zona urbana.

En el análisis de los impactos ambientales a la fauna y flora, el relatorio señala que no fueron considerados por su «escasa trascendencia» y afirma que la propiedad «no cuenta con cobertura vegetal». Sin embargo, en su informe forestal, facilitado a través de otro pedido de información pública, listan un inventario con 42 especies y, en su plan de compensación, expresan la necesidad de «voltear 39 árboles en el área de influencia directa del proyecto». Además, en el mismo reporte de impacto menciona que los desechos sólidos «son retirados por el recolector de basuras de la Municipalidad de Capiatá para su disposición final». Una afirmación incoherente, puesto que la gestión y recolección de residuos en Asunción no es competencia de esa Municipalidad.

El estudio también reconoce la existencia de estaciones de servicio, centros educativos, hospitales, industrias y comercios en el entorno. Esto entra en conflicto con la Ordenanza N.° 07/2011 que prohíbe nuevas estaciones de servicio a menos de cien metros de lugares con materiales combustibles/explosivos o fuentes de alto calor, y a menos de veinticinco metros de sitios con aglomeración de personas. En el lugar ya existe otra estación de servicio a menos de treinta metros, además de un departamento de veintinueve pisos y un futuro edificio de oficinas corporativas.

Vecinos del barrio cuestionan la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sin contar con los resultados del informe sobre el nivel estático del agua subterránea y el ensayo de permeabilidad del suelo. Consideran que estos estudios son cruciales para identificar la afectación y establecer medidas de gestión adecuadas.

En enero, Jorge Paredes salió a caminar por su barrio y se topó con decenas de árboles talados en la plaza Mártires de la Policía, ubicada en el barrio Mburucuyá.

Además de la Ley de Protección al Arbolado Urbano, la Ordenanza N.° 340/13 exige que toda tala o trasplante de árboles en espacios públicos de Asunción cuente con el consentimiento vecinal y la justificación técnica, además de ser compensada. Pero no hubo consulta previa ni se les explicó el motivo de la intervención a los vecinos. Ante esto, comisiones de Mburucuyá y Trinidad se organizaron para frenar la tala y oponerse a la instalación de una nueva estación de servicio en el barrio. También se unieron Ñanderekoháre, una asociación que busca frenar la proliferación de estaciones de combustible, y la Unión por los Bosques de Asunción.

En poco más de un kilómetro a la redonda del predio donde se pretende instalar una nueva estación de combustible ya existen otras ocho gasolineras. Jorge Paredes, quien además de vecino es ingeniero ambiental, advirtió que en medio de la crisis climática que atraviesa Asunción, el arbolado urbano cumple un rol clave al brindar confort térmico y mitigar el impacto de las lluvias intensas. «Este arbolado que está acá es mucho más importante que tener otra estación de servicio», señaló.

Para Paredes, preservar los árboles no es solo una medida ambiental, sino una condición esencial para la sostenibilidad de la ciudad. En abril, la presión vecinal dio resultados: la Junta Municipal de Asunción aprobó la Resolución N.º 5819/25, con la que encomienda al intendente la suspensión tanto de la nueva estación de servicio como de la tala de 39 árboles nativos ubicados en el predio. Pero los planes de construir la gasolinera continúan.

Una investigación de El Surti reveló que la Municipalidad aprobó 36 estaciones de combustible de 2021 a junio de 2022, sin respetar la distancia mínima de mil metros entre ellas y de cien metros con centros de circulación masiva de personas como escuelas y hospitales. Estas restricciones existían, entre otras cosas, para resguardar las fuentes de agua que abastecen a tres millones de personas en Paraguay, así como para prevenir la contaminación del aire y disminuir el riesgo de incendios en zonas urbanas. Sin embargo, la Corte Suprema otorgó medidas cautelares que permitieron a empresas como Enex y Fuelpar S. A. la construcción de gasolineras sin contemplar estos cuidados.

En marzo de 2024, un decreto del Ejecutivo resolvió que el Mades suspenda por cinco años la concesión de licencias ambientales para nuevas gasolineras en zonas urbanas. Sin embargo, según nos reiteró el abogado Cristian Recalde, jefe del Departamento de Bienes Naturales y Adecuación Ambiental de la Municipalidad de Asunción, las medidas cautelares otorgadas por la Corte Suprema impiden a la Municipalidad frenar la habilitación de nuevas estaciones de combustible, incluso en zonas donde su normativa lo prohíbe y, por tanto, el problema persiste. Este medio intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Ambiente en reiteradas oportunidades pero no recibió respuesta. Fuelpar S. A., por su parte, aseguró que no brindaría comentarios a la prensa.

Resolución 257 de la Dirección General de Desarrollo Urbano y de Obras Particulares de la Municipalidad de Asunción donde menciona que, además de la medida de la Corte, el Mades le da su licencia a Fuelpar S. A. un mes antes del decreto de suspensión del Ejecutivo.

Para la diputada Johanna Ortega, la pasividad de la Municipalidad de Asunción frente al avance del cemento no es casual, sino funcional a intereses particulares. «Hay un plan regulador, hay herramientas que permitirían defender a los barrios. Lo que pasa es que a la Municipalidad y a quienes dirigen hoy el municipio les conviene tener un rol pasivo», señala.

«Usan discrecionalmente las leyes: no apelan a las que podrían respaldar una postura de defensa del arbolado o de los vecinos. Si la Corte saca una sentencia que les permite instalar una estación de servicio, la Municipalidad simplemente acepta. ¿Qué tipo de iniciativa tuvo la Municipalidad posteriormente con la aprobación de nuevas leyes para revertir esos fallos? Ninguna», critica.

Los casos de desaparición o riesgo de extinción de las áreas verdes se multiplican. Las Mercedes, San Jorge (Isla de Francia), Barrio Obrero y Zárate Isla. Todos con distintos nombres pero con una historia común: la destrucción de espacios verdes a causa de la concesión desmedida de permisos para infraestructuras del consumo que protegen la rentabilidad antes que el bienestar de la gente. Esta claridad llevó a vecinos y vecinas agrupados en la Unión por los Bosques de Asunción (UBA) a movilizarse en la plaza O’Leary el sábado 21 de junio.

Ese día, lanzaron un pronunciamiento contra la gestión municipal, denunciando un modelo de ciudad basado en el abandono, el despojo y la destrucción del espacio público. La organización acusa a las autoridades de permitir el saqueo y la malversación de más de quinientos mil millones de guaraníes destinados a obras y servicios, así como de violar sistemáticamente ordenanzas que protegen espacios verdes como el Jardín Botánico, el parque Pavetti y la Avenida Quinta.

«Asunción se está convirtiendo, literalmente, en una bomba de tiempo que amenaza nuestras vidas», advirtieron. Para la organización, estas omisiones no son aisladas ni accidentales, sino parte de un modelo excluyente, que privatiza el espacio público, ignora los derechos de sus habitantes y destruye su base natural y patrimonial.

El cemento avanza sin pausa y entierra distintas formas de vida, pero los vecinos, con su tenacidad, señalan el camino hacia otra ciudad posible, una que también sea suya.

Este reportaje se publica en El Surti impreso de agosto de 2025.