Lo primero que supieron los niños y adolescentes que se mudaban al nuevo Panchito López una mañana de 14 de agosto de 1996 es que debían entrar entre 300 en una vieja mansión de un jerarca estronista. Había lugar para 18. Tampoco habían suficientes baños o un lugar específico para comer en ese centro de reeducación de menores. Igual entraron con colchones que tenían para compartir entre varios en el suelo. Entraron con las ollas donde debían cocinar todos los días el mismo locro con poroto y gusanos para todos. Entraron a recibir más golpes de los que ya recibieron cuando fueron detenidos por robar una radio casetera o una gallina. Nueve de cada diez entraron con su proceso judicial convertido en la condena que jamás les dio un juez. Entraron custodiados por guardias militares, algunos de ellos también niños y adolescentes haciendo el servicio militar obligatorio. Entraron a un lugar donde los ponían de cabeza contra una pared para pegarles con varillas.

Casi 4.000 niños y adolescentes entraron al Panchito López hasta su cierre en 2001. Doce de ellos nunca salieron con vida. Entre 1990 y 1997, el fotoperiodista Jorge Sáenz documentó las condiciones infrahumanas en las que estaban encerrados en este fotorreportaje que llamó El embudo.

Adolescentes detenidos en una comisaría luego de robar una radio. De fondo, la foto del entonces comandante de la Policía, Mario Sapriza, acusado de torturador durante la dictadura.

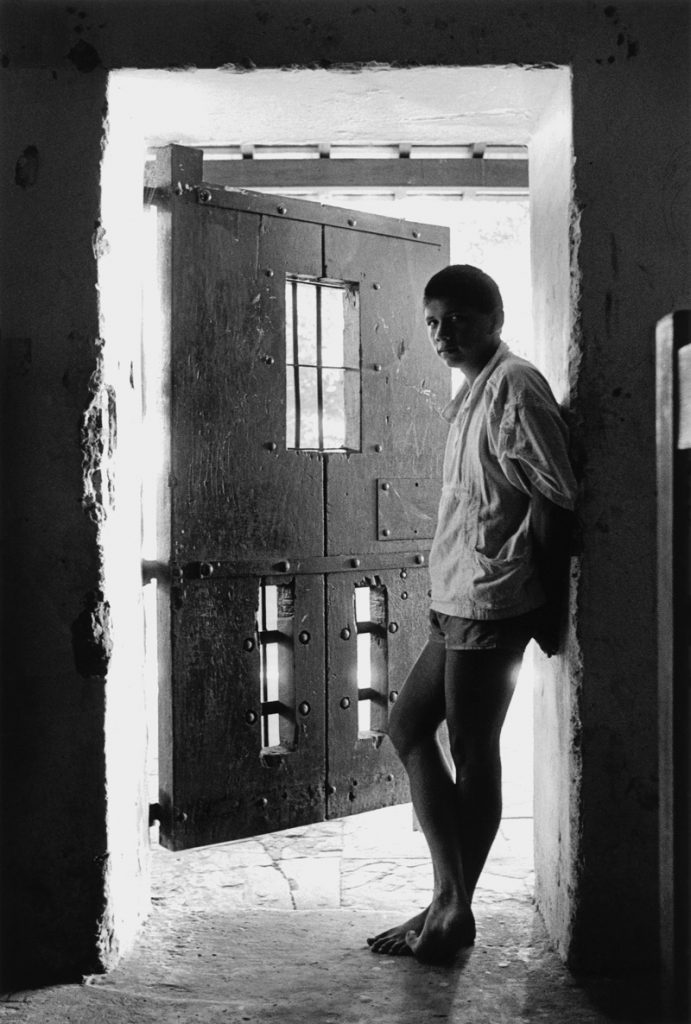

Esperando en el calabozo. La mayoría de los niños y adolescentes ya eran golpeados en las comisarías antes de ir al Panchito López, un centro de reeducación. Entre los años 1996 y 2001, fueron 4000 chicos los que terminaron allí en «condiciones infrahumanas», según la CIDH. Entre 1990 y 1997, el fotoperiodista Jorge Sáenz lo documentó.

Un niño maquillándose en el Panchito López. En el espejo, otro niño soldado haciendo el servicio militar obligatorio lo vigila. Algunos guardias del centro de reeducación tenían la misma edad que los internos.

Dos internos menores de edad en la cárcel de Emboscada, donde convivían con adultos. Cuando el Panchito López se trasladó a Asunción en 1996, los baños eran letrinas sin puertas. Cuando construyeron baños nuevos, no tenían duchas y el jabón era un artículo preciado.

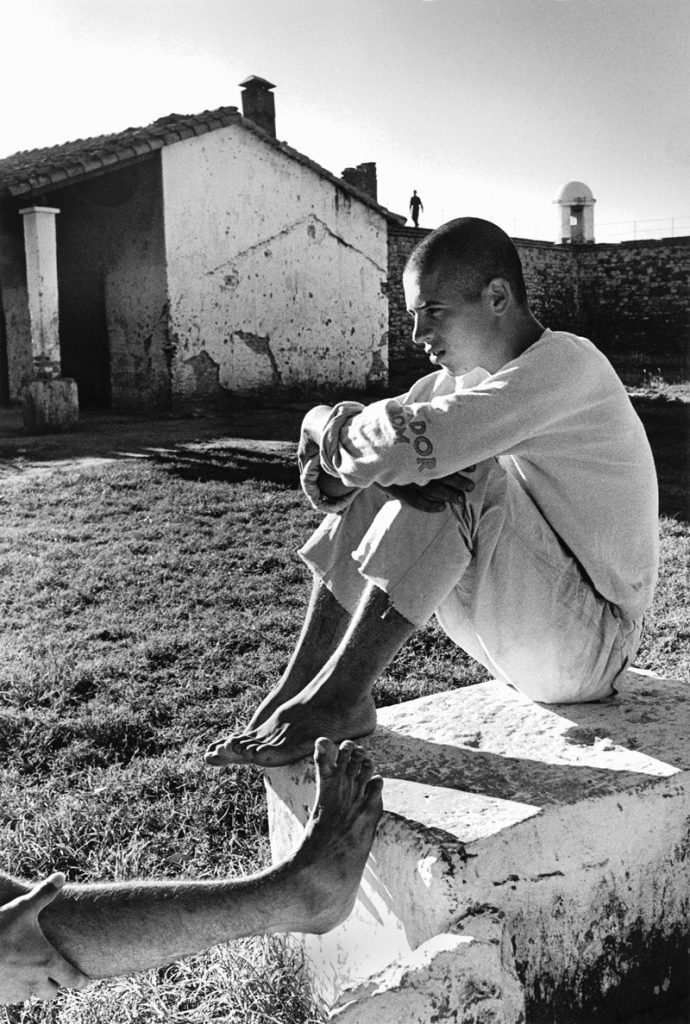

Un interno descansa bajo el sol durante el recreo de media hora que tenían. Los zapatos, como toda la ropa, eran todo un lujo.

Unos guardias conversan mientras un chico de 14 años los rodea con su auto de juguete. La mayoría de los niños y adolescentes presos lo estaban – como hasta ahora – bajo acusaciones de hurtos y robos. Uno incluso seguía recluido «por crímenes indeterminados». Nadie sabía por qué.

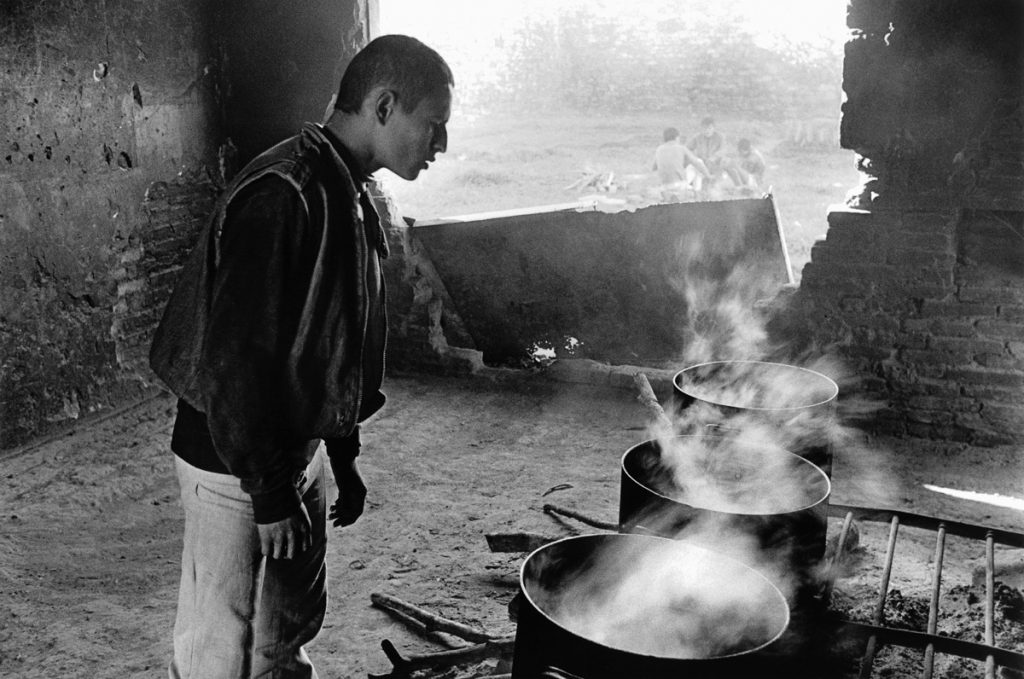

Cocinando tortillas en el patio. Aunque en teoría había una cocinera, los internos denunciaban al fotoperiodista Jorge Sáenz que ella «solo trabajaba para los guardias».

Solo había una comida para todos al día. Podía ser locro con porotos que «muchas veces tenían gusanos». La Corte Interamericana de Derechos Humanos recogió varios de estos testimonios antes de emitir su condena contra el Estado paraguayo.

Veinte años antes de que a Trump lo acusaran de encerrar a migrantes en virtuales campos de concentración, Paraguay ya encerraba y torturaba a niños. Es lo que concluyó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004. Hasta hoy, el Estado paraguayo no cumplió la condena que recibió en su totalidad. Es lo que le contó un ex interno, Vidal Zárate, a Jorge Sáenz: «Éramos unos chiquilines. Los guardias nos trataban como a un animal, peor que a un enemigo». Sáenz lo conoció en 1990, cuando el Panchito López todavía se ubicaba dentro del Penal de Emboscada, junto a los presos adultos. Era uno de los pocos que sabía leer y escribir. Entró y salió varias veces. «Estábamos cansados de comer mierda y vestirnos con trapos sabiendo que llegaban donaciones que el director y el jefe de seguridad encanutaban todo», le contó Zárate. Por eso lideró el primer motín en el Panchito López. Tomaron el correccional y abrieron un depósito donde se guardaban kilos de carne en un congelador. Por ser cabecilla, Zárate cuenta que lo «molieron a palos».

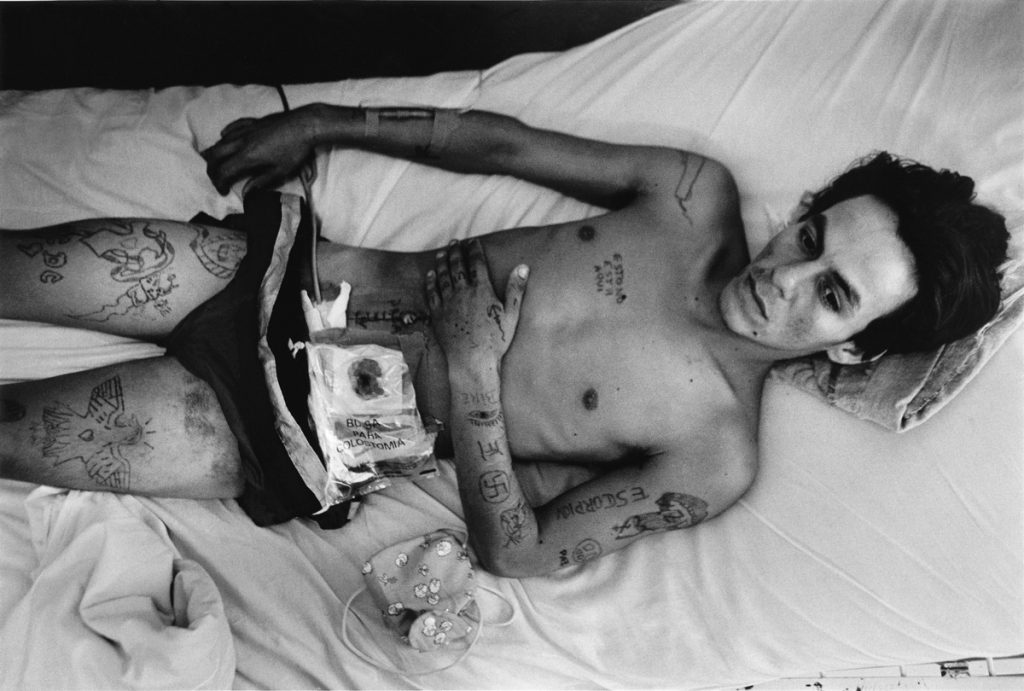

Otro interno que Sáenz conoció fue Tyson. En sus brazos con múltiples tajos se podía contar cada vez que había terminado en la comisaría. Cada corte era autoinfligido para que los policías lo mandaran al hospital y no lo torturaran. Sáenz también vio niños que se cosían la boca como forma de protesta para que les den medicamentos o abrigos. Vio adolescentes infectados con hepatitis y tuberculosis por compartir las agujas con las que se hacían tatuajes todos con tinta de biromes. Los vio sin duchas ni jabón para bañarse y los vio entre 20 ó 30 encerrados en una pieza con un solo ventilador en días con 38 grados de temperatura. Los niños y adolescentes eran «disciplinados» por guardias que les decían que «no eran más de la sociedad ni de la humanidad» y que llevaban a los internos a una sala de tortura en el sótano, en el cual los ponían «de patas arriba y les daban garrote», según constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Embudo fue el nombre del libro donde Jorge Saénz compiló las fotos que tomó durante siete años en el Panchito López; se publicó con introducción de Miguel Gómez, diseño de Fernando Amengual y textos literarios de Nei Zuzek. El Panchito López era un embudo donde miles de niños y adolescentes fueron arrojados cuando era claro que allí no había espacio para todos. Un embudo «de paredes resbaladizas que tampoco los dejaba escapar» del sistema penal paraguayo, explica Sáenz.

La sala de televisión era otro lujo al cual los chicos podían acceder una vez a la semana por media hora si los guardias estaban de humor.

Algunos de los jóvenes internos intentaban escalar una parte de los muros de más de dos metros solo para matar el aburrimiento. Incluso mientras niños morían en los incendios del 2000 y 2001, la prioridad de los guardias fue disparar a aquellos que pudieran fugarse.

El Panchito López se mudó de Emboscada a Asunción en 1996. Los internos tuvieron que mover desde las ollas hasta los colchones sin forro que compartían entre varios. Lo primero que Sáenz se dio cuenta cuando llegaron es que el nuevo lugar, una mansión que perteneció a un jerarca estronista, no tenía espacio para todos.

Los adolescentes fueron trasladados de Emboscada en camiones militares. La casa convertida en cárcel en Asunción tenía lugar para 18. Eran 300.

Los chicos no eran divididos ni por edad, ni por tipo de delitos, ni si estaban procesados o condenados. Eran divididos entre los que tenían antecedentes y los que no.

En una celda para dos debían estar amontonados casi todo el día hasta treinta internos. «Los niños más chicos eran los que más sufrían», cuenta Sáenz. Según un interno, los abusos sexuales eran recurrentes.

Un interno contaba que en el centro de detención no corría aire puro, siempre había mal olor y sólo tenían agua para limpiarlo.

El Embudo fue un canario en la mina de lo que el hacinamiento, las pésimas condiciones de seguridad y los constantes motines por el maltrato podían generar: tres incendios –en febrero del 2000, febrero y junio de 2001– mataron a doce chicos internos.

Francisco Ramón Adorno estaba durmiendo cuando empezó el primer incendio. «Se empezó a quemar el yeso del techo, hacía mucho calor y costaba respirar por el humo» contó en su testimonio a la CIDH. Los niños gritaban. Vio a un compañero desmayarse y morir aplastado por el techo que le cayó encima. Los guardias miraban y solo disparaban para evitar que alguno se fugara. «Les importaba más eso que salvar a los internos», dijo Adorno. Fueron los chicos los que apagaron el incendio con frazadas mojadas porque no había extintores. Adorno quedó con quemaduras en la cara y el brazo. Su madre tuvo que hacerse cargo de los gastos médicos. Cuando dio su testimonio, estaba preso en Tacumbú. Denunció que le habían plantado marihuana.

Otro chico, Osmar López Verón, dijo que el primer incendio fue culpa de un oficial llamado Cano que separó la noche anterior a cinco o seis internos del pabellón 8 y junto a otros guardias, borrachos, los torturaron hasta las 3 de la mañana. «Cuando llegaron todo lastimados, querían hacer algo […] y ahí empezó el fuego». Escuchó a un oficial decir «que se mueran, no me interesa nada». Vio morir a dos compañeros allí. Siete más morirían después en el hospital. Uno de ellos era su amigo Mario, de quien se decía ya tenía su libertad. El papel le había llegado ese día a las seis de la tarde.

Tuvieron que suceder dos incendios más para que Paraguay cierre el Panchito López, luego de varias advertencias de la CIDH. Murieron en custodia del Estado paraguayo los niños Elvio Acosta, Marco Giménez, Diego Valdez, Sergio Vega, Sergio Poletti, Mario Álvarez, Juan Román, Antonio Escobar y Carlos de la Cruz. Al menos cuarenta niños y adolescentes más quedaron con secuelas físicas y psicológicas por los incendios. Se calcula que fueron 4.000 los que sufrieron torturas y condiciones «infrahumanas» entre 1996 y 2001.

Con un solo ventilador para todos, los niños y adolescentes tenían que compartir colchones entre dos o tres. Las sábanas las daban las familias de los internos. Algunos dormían en el piso.

Un arco de fútbol convertido en malla de volley. Los recreos duraban media hora.

Dentro del centro se intercambiaba desde jabón hasta marihuana por favores y dinero.

Un cigarrillo a cambio de una foto tapándose las caras. «Les pedía eso para evitar que alguien los reconociera y tuvieran problemas después», explica Saénz.

Enfermedades como tuberculosis, hepatitis y hasta VIH eran transmitidas entre los internos al compartir las agujas con las cuales se hacían unos a otros tatuajes con tinta de birome. El único medicamento que había en el Panchito López era pastillas para el dolor de cabeza.

Cada tajo en los brazos de Tyson marca una entrada a la comisaría. Se cortaba para que los policías lo enviaran al hospital y así no lo torturaran en el calabozo.

Según lo que los internos le decían a Sáenz, las peleas entre ellos «no pasaban a mayores».

Los motines por los malos tratos o la falta de medicamentos eran comunes. La represión era peor. Los policías los llevaban a un sótano, una sala de tortura donde obligaban a los chicos a pararse de cabeza mientras los golpeaban con varas y cachiporras.

Sáenz cuenta que los motines y los intentos de fuga eran motivo para que los guardias pongan en práctica distintas formas de cruel represión.

Para José Galeano, del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, el caso Panchito López cambió la forma en la que Estado paraguayo lleva la justicia penal adolescente – en los papeles. Ahora son «centros educativos» como el de Itauguá. Pero tanto Galeano como Ximena López, investigadora que realizó un informe sobre el sistema penal adolescente en Paraguay en 2014, coinciden que el término de centros educativos «es un eufemismo». Los que deben educar a los niños y adolescentes allí –ocho de cada diez por delitos contra la propiedad, nueve de cada diez sin condena, la mayoría viene de familias pobres y trabajaba antes de terminar encerrado– son guardiacárceles «con ninguna otra formación que haber terminado el bachillerato», dice Galeano.

«Si, es cierto que mejoró la infraestructura en comparación al Panchito López», dice López. Pero es que la vara es demasiado baja. «Aún así, los chicos siguen siendo garroteados, siguen habiendo motines, siguen muriendo», subraya Galeano. En 2017, dos adolescentes murieron en un incendio en el Centro Educativo para Adolescentes de Ciudad del Este. El fuego empezó por una protesta de los internos por los malos tratos. Cinco de los siete centros educativos sufren de hacinamiento. En cuatro la sobrepoblación es crítica.

«Desde el Mecanismo tenemos la hipótesis de que los centros educativos no sólo no están reinsertando a la sociedad a los adolescentes tirados ahí, sino que los condenan a una vida delictiva», dice Galeano. El regalo cuando cumplís 18 años en un centro educativo es irte a Tacumbú o Emboscada. De allí entran y salen hasta que se mueren.

Vidal Zárate, el chico que Jorge Sáenz entrevistó, murió hace unos años. Tenía un agujero en el estómago del disparo de la policía cuando huía de un robo. Cuando Tyson no está preso, está igual en Tacumbú dándole de comer a sus compañeros. «El Estado paraguayo ataca el problema en vez de las causas. No puede ser que su única respuesta sea el encierro», reflexiona Ximena López.

El embudo sigue empujando a niños y adolescentes a un infierno donde ya no cabe nadie.

Algunos chicos se cosían los labios para protestar por el hambre que tenían. «Estábamos cansados de comer mierda», le decía Vidal Zárate, un interno del Panchito López, a Jorge Sáenz. Por eso organizaron un motín. Cuando llegaron a un depósito del centro, encontraron kilos de carne.

Vidal Zárate era uno de los pocos que sabía leer y escribir. Como la mayoría, entró y salió varias veces del Panchito López. «En Tacumbú estabas mejor, ya sabés como funciona», explicaba. La última vez que Jorge Sáenz lo entrevistó, estaba en su casa en Chacarita con un agujero en el estómago. La policía le disparó cuando escapaba de un fallido robo. «Murió hace unos años», cuenta Sáenz.