En copublicación con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Nuestra travesía duró unas cuatro horas. Salimos de Puerto Casado una mañana, inusualmente calurosa, de junio de 2024. Este silencioso y pequeño pueblo descansa a los pies del río Paraguay, a unos 693 kilómetros de Asunción, en la frontera con Brasil.

En esta parte del Chaco paraguayo, los caminos son así: de tierra, polvorientos, sinuosos y angostos. Para llegar a nuestro primer objetivo, tuvimos que sortear zonas de talcales (caminos de tierra convertidos en talco) que parecían arenas movedizas en medio de los bosques, lugares por donde las señales de telefonías no alcanzan.

Por momentos, los tramos eran tan estrechos que las ramas de los árboles golpeaban con fuerza los vidrios de las puertas de los vehículos, en medio de una vegetación voraz y oscura. Era como estar dentro de un laberinto de árboles altos. Toda la inmensidad del Chaco ante nosotros.

Tras esas horas, nuestra pequeña comitiva —que iba en dos camionetas— encontró rastros de personas al costado del camino. Había un par de calzados, cartones de comida chatarra y botellas vacías. Unos 1000 metros más adelante, entrando a las entrañas del bosque, hallamos un pequeño e improvisado campamento. Estaba una motocicleta estacionada con las llaves puestas y un par de troncos como asientos en los costados, bajo un techo de chapa. Eso sí, ninguna persona cerca. Todo apuntaba a que se trataba de un campamento oculto en medio del Chaco.

Fueron las únicas señales de vida humana que cruzamos en varias horas de recorrido.

«Se nota que nunca dejaron de operar acá», dice en guaraní Gaspar, nuestro guía y conocedor de la zona. Un baqueano que nos acompañó en el viaje.

Gaspar creció en esta tierra y conoce los polvorientos rincones desde que los terraplenes eran apenas picadas abiertas a fuerza de machete. Vive aquí desde que esta zona era una selva casi impenetrable, dominada por yaguaretés y pumas.

Es un hombre de estatura pequeña y voz gruesa, que tiene dos compañeros casi inseparables: su sombrero y una vieja escopeta. Como siempre ha trabajado en las amplias estancias de la zona, asegura que la mejor forma de tener seguridad es contar con un arma de fuego, lo cual es común entre los capataces o cuidadores de los inmuebles rurales. Relata que, en épocas pasadas, tener un arma era necesario para defender al ganado de los animales salvajes, pero que en los últimos tiempos eso cambió. Ya no hay que cuidarse tanto de yaguaretés ni pumas, más bien de personas peligrosas, como los narcotraficantes.

Poco después de superar el campamento improvisado, el camino estaba bloqueado. Gaspar, que iba en la primera camioneta, bajó a verificar. Avisó que era imposible seguir, ya que troncos y ramas de gran tamaño impedían continuar el trayecto. Un bloqueo premeditado, según nuestro guía, teniendo en cuenta la forma en que se colocaron los trozos de madera para impedir el paso.

Cuando la frustración nos iba ganando por no poder seguir, ya que nos perdíamos de encontrar lo que nos llevó horas de viaje y días de planificación, pusimos a volar el dron, para saber qué tan lejos estábamos de nuestro objetivo.

Y fue entonces que nos dimos cuenta de que todo valió la pena.

Ahí estaba, impactante, una pista clandestina en el corazón del Chaco paraguayo. Desde arriba, su tamaño asombra. Un corredor de unos 1180 metros de largo por 55 de ancho, tan grande como 24 piscinas olímpicas. Un parche negro en medio de la intensidad verde del bosque chaqueño.

Todo lo que vimos desde arriba apuntaba a que la pista seguía activa. Había restos de quemazones recientes en lo que sería el terraplén para que los aviones pequeños aterricen. Quedaron rastros de neumáticos de vehículos y varias evidencias de caminos pequeños abiertos, como picadas, que conectaban tramos distintos con diferentes puntos de la pista. «Estamos ante una situación única», dijo Gaspar.

Hace meses, nuestro equipo accedió a unas denuncias sobre la existencia de pistas clandestinas utilizadas para el narcotráfico en esta región remota del departamento del Alto Paraguay, Chaco. Una de ellas ya había sido intervenida en mayo de 2021 por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de élite de seguridad del Gobierno paraguayo.

Aquella vez, tras la investigación de un supuesto secuestro, una tropa de veinte agentes especiales intervino el sitio. No se encontró rastro del rapto, pero sí un galpón improvisado con varios elementos logísticos del tráfico de drogas y unos 490 kilos de cocaína. Además, los intervinientes hallaron una pista clandestina, equipos de radio, luz, decenas de bidones para combustible de aviones, armas de alto calibre, y otros. Luego del procedimiento, dinamitaron el lugar.

Sin embargo, cuando nuestro equipo llegó al sitio, en junio de 2024, encontramos indicios de que seguía operativa.

Las imágenes desde el dron muestran cómo la pista había sido limpiada recientemente, con una quemazón bien “cuidada” para eliminar todos los arbustos de la zona, necesaria para que sirva de pista.

Zully Rolón, exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), explica que los grupos narcos arreglan rápidamente estas pistas o construyen otra en paralelo porque no hay capacidad operativa para hacer controles posteriores.

«Todas las destrucciones que se hagan son intrascendentes. Cuando uno destruye una pista por medio de explosivos, lo único que se hace es dejar de utilizarla por algunos días. Porque la pista sigue operando, no importa cuál haya sido el daño», dice.

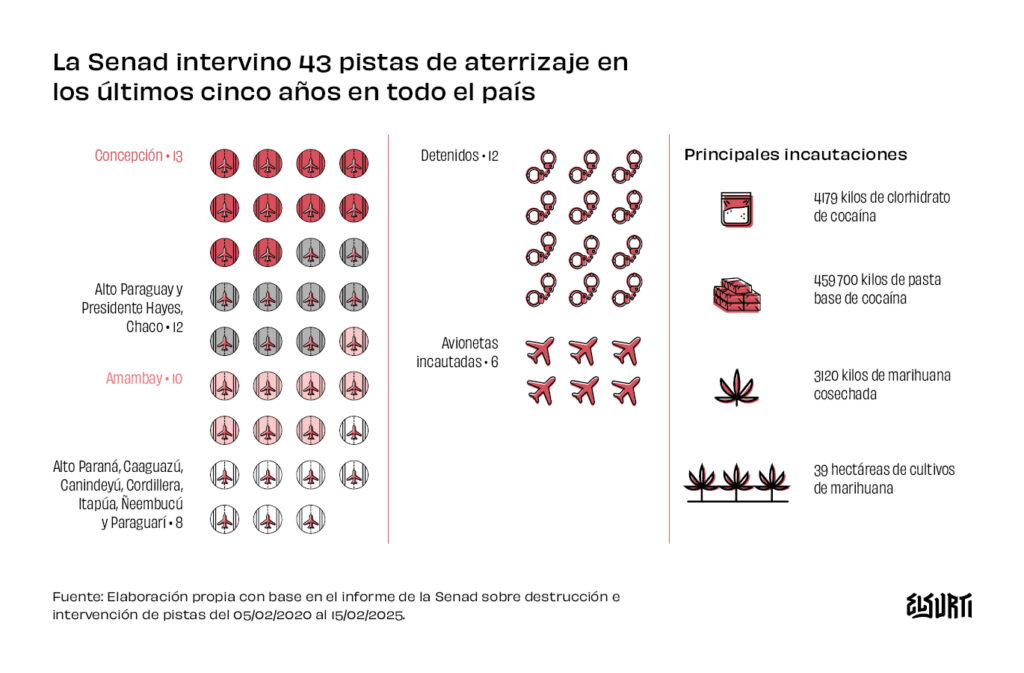

Durante la gestión de Rolón se llevó a cabo A Ultranza Py, en febrero de 2022, considerado el mayor operativo contra el narcotráfico en la historia del Paraguay. Esta operación desarticuló una estructura criminal internacional, incluyendo a importantes políticos y empresarios, que, además, utilizó pistas clandestinas ubicadas en el Chaco como ruta para el traslado de drogas.

Hay registros que señalan sobre lugares intervenidos y que, posteriormente, volvieron a estar operativos; como en la zona de Bahía Negra, también en el Alto Paraguay. En febrero de 2023, un operativo fiscal y policial reveló una gran estructura alrededor de una pista clandestina. Esta ya había sido intervenida por agentes de la Senad en 2022, según el comisario Pablo Ortiz, el entonces director policial de esa región.

La deforestación más acelerada del país

Desde siempre, el norte del Chaco paraguayo ha sido un territorio de difícil acceso por sus terrenos áridos y bosques profundos. Sus caminos de densos talcales y duros terraplenes complican el tránsito por tierra; además de las altas temperaturas que llegan a los 45 grados.

Toda la región del Chaco abarca 246 925 kilómetros cuadrados, equivalente a una superficie seis veces superior a Suiza. Su diversidad es tal, que mientras en una región puede registrar meses de sequía extrema, en otro punto puede estar inundada por incesantes tormentas.

Forma parte de lo que se conoce como el Gran Chaco Americano, que incluye grandes territorios de Argentina y Bolivia, además de una porción de tierra brasileña en la que descansa el Pantanal. Es una zona que los biólogos consideran de una biodiversidad única, por su riqueza en flora y fauna, entre ellas especies en peligro de extinción como el tatu carreta (armadillo gigante). El Gran Chaco Americano está atravesado por dos ríos caudalosos, el Bermejo y el Pilcomayo, que a su vez alimentan infinidad de cauces de agua.

También en esta región se concentra el 47 % del hato ganadero paraguayo, un sector de gran relevancia para la economía del país; y es el hogar de comunidades indígenas históricas, como los ayoreos totobiegosode, los nivaclé y, más en la frontera, los yshir.

Defensores de estas comunidades aseguran que todavía existe en el suelo chaqueño un grupo reducido de ayoreos que vive en aislamiento voluntario, resguardado en la espesa selva. Es el único pueblo indígena en esta situación en América, fuera de la Amazonía.

Hasta el Chaco llegaron también grupos religiosos menonitas en varias olas de inmigración a partir de 1927. Se asentaron en la zona y convirtieron sus colonias en un polo económico gigante.

Este conjunto de producción menonita, estancias ganaderas y voraces incendios, han tenido un gran impacto en la biodiversidad chaqueña. Según datos del Instituto Forestal Nacional (Infona), el Chaco perdió 4 740 959 hectáreas de bosque nativo entre 2005 y 2022, a razón de una tasa anual de deforestación de 278 880 hectáreas. Cada año, la región ha perdido una superficie de bosques que es casi 14 veces el tamaño de Buenos Aires.

El amplio territorio donde se ubica la pista detectada por nuestro equipo tiene un antecedente peculiar. En 1886, un empresario argentino llamado Carlos Casado ofreció al Estado paraguayo ―devastado tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la coalición entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay― comprar gran parte de esas tierras. En aquellos tiempos se consideraba al Chaco como tierra improductiva por su bosque impenetrable y áspero. El Gobierno accedió y decidió venderle unas 5 600 000 hectáreas, según registros históricos, lo que representa el 22 % del territorio chaqueño paraguayo.

Desde entonces, la escasa población de esta región vivió como en el periodo feudal. Trabajaba únicamente para la empresa de Casado. Pero a mediados de 1990 la firma dejó de funcionar oficialmente.

A principios del 2000, los encargados vendieron 500 000 hectáreas (9 %) de la propiedad de Casado a la Iglesia de la Unificación, conocida como Secta Moon. A partir de ahí, estas tierras se han dividido a favor de otras firmas que se desprendieron de la organización religiosa. Una de ellas es Atenil S. A.

Esta última es propietaria de unas 300 000 hectáreas, una dimensión que supera veinticinco veces el tamaño de Asunción. Se trata de una compañía que tiene el proyecto más grande de REDD+, el cual busca reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal.

Atenil S. A. hizo varias denuncias contra las pistas clandestinas en la región. Sin embargo, estas no tuvieron respuestas concretas. Entre 2018 y 2024, la empresa presentó al menos diez casos ante el Ministerio Público y la Senad sobre instalaciones narco dentro de su amplia propiedad.

En todas las denuncias, se hace constar que se detectaron construcciones ilegales de pistas no autorizadas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el órgano estatal competente para dar los permisos. Consultamos a la Fiscalía qué pasó con la investigación, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El tráfico en esa zona ha sido intenso. La investigación del fiscal paraguayo Deny Yoon Pak, en el marco del operativo A Ultranza Py, evidenció que el esquema que habría utilizado el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, para mover miles de kilos de cocaína de Sudamérica a Europa, se valió de una pista clandestina ubicada en Cerro Cabrera, plena área protegida del Chaco paraguayo. Solo en este lugar, los investigadores sospechan que se hicieron cerca de 900 vuelos en poco más de un año.

La pista clandestina “cinco estrellas”

No está claro si hoy, un año después de nuestra visita, la pista que descubrimos sigue en funcionamiento. Imágenes satelitales obtenidas por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) muestran que nueva vegetación ha crecido junto al corredor, lo cual podría indicar que no se ha usado en cierto tiempo. También muestran que, hasta enero de 2020, esa pista no existía.

En todo caso, esta es solo una de las decenas que cubren el Chaco paraguayo.

En septiembre de 2022, el actual ministro del Interior Enrique Riera ―en ese entonces senador del gobernante Partido Colorado― dijo que en Paraguay habría unas 1500 pistas clandestinas que podrían estar a merced del narcotráfico y que la mayoría estaría ubicada en el Chaco. Hizo esta declaración en plena sesión del Congreso Nacional.

Desde que asumió en agosto de 2023 como ministro del Interior, los registros oficiales señalan que no se ha intervenido ninguna pista ilegal en el Chaco.

La que nuestro equipo encontró puede ser considerada de “cinco estrellas” para los narcotraficantes, dice un piloto que pidió mantener su nombre reservado por cuestiones de seguridad y que tiene experiencia operando aeronaves pequeñas, al ver las imágenes del dron. Según él, se puede observar que el terreno es básicamente plano, no presenta elevaciones y tiene las dimensiones adecuadas como para maniobras de descenso y ascenso de aeronaves pequeñas e, incluso, de mediano porte.

«Los Cessna son tractores del aire. Bajan y decolan (despegan) en cualquier parte», expresa. Dice que estas aeronaves pequeñas tienen la capacidad de hacer aterrizajes en terrenos difíciles, que están preparados, básicamente, para eso.

Un reporte de la Senad indica que desde 2014 hasta mitad de 2024 se incautaron 86 aeronaves pequeñas, la mayoría de la marca Cessna, en operativos antinarcóticos. De esta cantidad, figura que siete de las aeronaves fueron requisadas en el Chaco.

El gran hub del narcotráfico internacional

El Chaco paraguayo aparece en informes y publicaciones internacionales como un engranaje importante para el tráfico de drogas en la región de América Latina, a partir del ingreso de aeronaves a este territorio.

«Para el crimen organizado, el Chaco paraguayo es una gran pista de aviación o es un gran campamento o un gran depósito, por la falta de tecnología», resalta la exministra Zully Rolón al respecto.

Un extenso informe de la Unidad de Servicio de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SIU-Senad), de unas quinientas páginas y que guarda relación con la investigación contra el grupo que comandaba el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ―hoy prófugo y buscado por la Interpol―, indica que el Chaco paraguayo es utilizado por varias estructuras criminales internacionales como un sitio de “tránsito seguro”.

Según esta documentación, buena parte de los aviones vienen de Bolivia, el tercer mayor productor de coca del mundo con 29 900 hectáreas de plantaciones activas. Los cargamentos de cocaína aterrizan en el Chaco paraguayo en pistas equipadas con estructuras mínimas, para que las aeronaves puedan posarse, dejar la droga, llenar sus tanques de gasolina y volver a despegar.

Los investigadores sostienen que, desde el Chaco, la droga viaja en camiones a dos direcciones: hacia Canindeyú, una región de Paraguay que tiene unos doscientos kilómetros de frontera seca con Brasil ―el segundo país con mayor consumo de cocaína en el mundo―; o hacia San Antonio, una ciudad portuaria a unos quince kilómetros de Asunción sobre el río Paraguay, navegable hasta el Atlántico y de donde sale mercancía de todo tipo hacia Europa.

Según la agencia antidrogas de la ONU, esta ruta fluvial a través del «cono sur» de Sudamérica se ha convertido recientemente en un importante punto de partida para la cocaína destinada a los mercados europeos.

Otro informe de la Fiscalía colombiana en 2021, filtrado en el proyecto NarcoFiles, liderado por OCCRP, menciona que, en el caso de Paraguay, el espacio aéreo es vulnerado en la zona noroccidental del Chaco por pequeñas avionetas, provenientes de los departamentos bolivianos de Beni y Tarija, que son muy difíciles de detectar por la falta de radares.

Las conexiones entre estos grupos criminales se hicieron más fáciles con la llegada de internet, afirma una fuente de la Policía. Los contactos a través de mensajerías instantáneas hicieron que tengan una comunicación más fluida, ya sea por mensajes o llamadas. Además, con el paso del tiempo, también aprendieron a operar con sistemas de mayor seguridad, como correos encriptados u otras formas de evitar que sus comunicaciones sean vulneradas.

Un documento de la propia DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos, en el que se investiga a un grupo criminal que trafica cocaína utilizando a Paraguay como ruta, inicia justamente a través de llamadas interceptadas.

La exministra Zully Rolón señala que, en los últimos años, los grupos criminales transnacionales se han unido en una especie de cooperativa, y que operan utilizando las mismas pistas, las mismas rutas, la misma logística, en general, en donde todos colaboran. Por eso, explica, resulta difícil determinar cuál de todos estos grupos que operan en el Chaco de Paraguay utilizan una pista específica.

Hay documentos que exponen el uso por parte de grupos muy conocidos de frontera. Por ejemplo, un informe de la Policía Federal de Brasil indica que el esquema de Antonio Joaquim Mota, alias Tonho, considerado uno de los capos de la mafia en la frontera que une el estado Mato Grosso do Sul con el departamento de Amambay, de Paraguay, ha utilizado varias veces pistas en el Chaco para el ingreso de cocaína desde Bolivia.

Los organismos internacionales especializados en estudiar fenómenos criminales han puesto sus ojos y datos en Paraguay. Hasta antes de 2020, el país no aparecía ni siquiera entre los primeros quince países de Latinoamérica con mayor índice de criminalidad. En el informe de 2023, Paraguay saltó al segundo lugar de Sudamérica, apenas detrás de Venezuela. Y, en ese mismo año, ya apareció en el cuarto lugar del mundo en crecimiento de criminalidad.

Un enorme territorio sin radares

El Chaco reúne varios elementos que lo hacen una zona especial. Lo inhóspito de su clima, sus suelos áridos, la falta de agua dulce en gran parte de su territorio, sus especies únicas de árboles y la emocionante vida de sus animales salvajes.

En suma, un lugar tan hostil como hermoso.

Pero esa hostilidad es lo que lo convierte en un punto estratégico para los grupos criminales, que hicieron de esta zona una “gran pista de aviación” para sus negocios, pese a las dificultades que presenta, según la propia exministra de la Senad, Zully Rolón.

Los narcotraficantes operan preferentemente a la noche, cuando el Chaco queda iluminado solamente por la luz de la luna, y la oscuridad bajo los árboles es tal, que hace imposible, incluso, que uno pueda ver su propia mano.

La estratégica ubicación que tiene, a decir de un investigador, es el bien más preciado por los narcotraficantes, ya que conecta por tierra, aire y agua con Bolivia, Brasil y Argentina. Cientos de kilómetros de frontera que, básicamente, no tiene la cobertura del Estado paraguayo en orden de seguridad.

Aunque no se trata solamente de las zonas de frontera. Todo el Chaco está casi desprotegido. Y, por aire, se puede decir que todo el país.

Paraguay es el único de la región que nunca ha tenido radares secundarios, que, según los especialistas, es la forma más segura para darle seguimiento específico a un objeto en el aire o que vuela a baja altura, la técnica más común de las narcoavionetas que llegan al Chaco.

Los últimos gobiernos paraguayos habían anunciado la compra de radares y equipos para combatir el narcotráfico, pero nada se ha concretado. Ahora, el Gobierno de Santiago Peña informó sobre la adquisición de seis aviones Tucano (de combate) de Brasil para destinarlos a la protección del espacio aéreo paraguayo a partir de junio de 2025.

El mismo presidente de la República divulgó sobre la compra de radares secundarios para operar especialmente en la zona del Chaco.

«Esta adquisición transforma radicalmente nuestra capacidad operativa contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional», declaró Peña en la presentación oficial.

Sin embargo, la puesta en vigencia de estos aparatos está prevista recién para el 2027.

Mejor no hablar

Cuando nuestro equipo finalizó el primer recorrido, Gaspar, el guía, nos explicó que tuvimos que hacer un camino más largo, debido a que el capataz de una estancia ―por donde teníamos que atravesar para llegar en forma más directa hacia la pista clandestina― no permitió que pasemos por la propiedad.

En la negativa del hombre había un trasfondo. En los meses previos a nuestra visita, llegó al mismo lugar una comitiva de hombres vestidos de militares y bien armados, que decían estar buscando a grupos narcos. Los visitantes golpearon brutalmente al capataz y atemorizaron a su familia. Desde entonces, el paso a propios y extraños quedó bloqueado y se instaló el miedo, por más que se tratase de personas conocidas.

De aquel incidente no hubo registros, ni siquiera denuncia. Nadie habló de ello a las autoridades.

Y el baqueano entonces remató: «Acá la gente no acostumbra a denunciar nada, y menos cuando aprendimos en estos últimos años que de estas cosas es mejor ni hablar».

Este reportaje se publicó en El Surti impreso de julio de 2025.